2 Giugno 2023

Non si dà felicità senza gratitudine

Oggi, una persona stimabile ha espresso il suo rammarico non solo per il fatto che trovandomi fuori dalla Russia non condivido le sofferenze di chi nel paese soffoca senza trovare una via di fuga, ma ancor più perché mi permetto di parlare di bellezza e di condividere la mia felicità.

Più di una volta mi sono chiesta se io cittadina con passaporto russo, indipendentemente dal luogo in cui vivo, abbia il diritto di essere felice ora che ogni giorno i miei connazionali sganciano bombe sui connazionali innocenti dei miei amici più cari. Mi rispondevo di no, finché ho capito che travisavo i concetti. «Felicità» non è sinonimo di un egoistico «comfort», né, se permettete, di sazietà, di vuota retorica, di un sentire mieloso, di sfacciataggine, di indifferenza e, ancor meno, di appagamento.

Siamo abituati a puntare tutto sul «successo» e sulla «riuscita» e, più o meno consapevolmente, per noi felicità vuol dire «raggiungere», «sfondare», «sistemarsi». Ma qui non si tratta di quanto sia legittimo questo tipo di associazione, bensì del fatto che la felicità è indissolubilmente legata alla gratitudine.

Il diritto alla felicità è il diritto di sentire gli uccelli fuori dalla finestra, di sentire il fruscio della pioggia, di guardare sotto la finestra un tulipano che sboccia, e finché guardo, ascolto, osservo, so per certo che la vita vince sul nulla.

O meglio, neanche lo so, lo percepisco. Rinunciare a questo diritto significa rinunciare alla gratitudine, significa accettare la vittoria del male, dell’inferno, del nulla, e questo non sarebbe vero.

Nel libro che sto finendo di tradurre, delle persone straordinarie, che hanno preso parte alla rivolta del ghetto di Varsavia, raccontano quanto nel ghetto apprezzavano qualsiasi espressione di vita: i romanzi, un fiore portato di nascosto dall’altra parte del muro, i concerti, le piccole isole d’erba, le storie divertenti. Il regime nazista toglieva tutto ciò in cui questa vita tenace si manifestava, quindi qualsiasi sua espressione era una forma di resistenza.

E poi penso al mio amato Wodehouse. Per molto tempo gli inglesi non poterono perdonargli i racconti umoristici scritti nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, lo accusarono di collaborazionismo, finché la defunta regina non spiegò che lui divertiva e consolava insieme. In tempo di guerra ce n’è molto bisogno, perché ci ricorda quanto la vita sia forte e fragile. La Regina nominò Wodehouse cavaliere. Lord Emsworth, l’eroe di Wodehouse, guarda con ammirazione il maiale e con compassione, sconcerto e tristezza l’uomo. Sa quanto stiamo soffrendo tutti, e il maiale, il fiore, l’oca selvatica ci sono di conforto.

Pelham Grenville Wodehouse.

Eppure il dubbio ritorna…

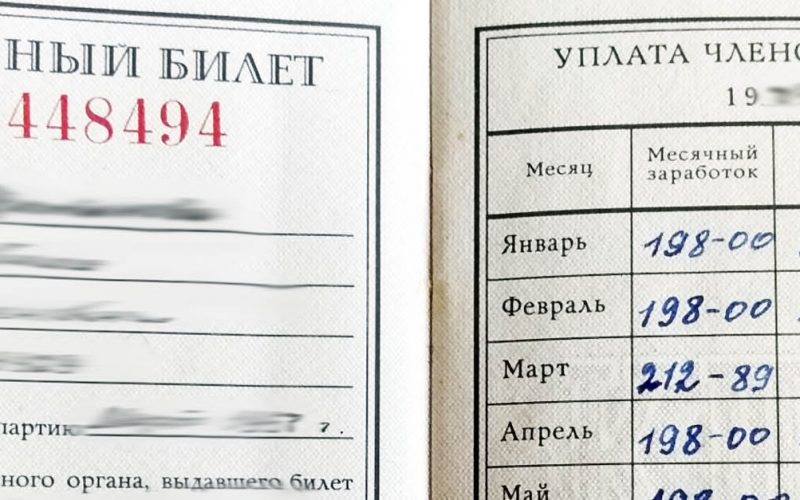

In un dramma di grande forza, Compagni di scuola. Storia in XIV lezioni di Tadeusz Słobodzianek, uscito dieci anni fa su «Inostrannaja literatura», c’è il personaggio di Abram Pekar’, detto Abraša. Nel 1935 questi lascia il villaggio ebraico al confine ucraino-polacco, dove si svolge l’azione del dramma, e se ne va in America a «studiare da rabbino». In Europa si sta diffondendo il nazismo, nel villaggio entra l’Armata rossa, gli ufficiali vanno in giro «pavesati di salsicce», viene aperto il cinema-teatro «Aurora», nell’aria si sente la sciagura incombente. La resistenza clandestina polacca antisovietica, l’NKVD, gli arresti, i pogrom, poi arrivano i nazisti e sull’asfalto si sparge il cervello di Jakov Kac. E intanto il suo amico Abraša scrive da New York:

«Dopo pranzo siamo andati con tutta la Yeshiva a Battery Park dove fanno le regate, e dalla spianata c’è una bella vista sulla Liberty Island e la Statua della Libertà. Probabilmente tutta New York è venuta a godersi lo spettacolo delle barche a vela. Com’erano belle! Snelle e panciute, piccole e grandi, lunghe e corte, con tre, due, un albero… che volavano sulle onde. Ricordo che è arrivata prima una bella due alberi di nome “Swallow”, Rondine».

E si chiede, Abraša, come mai i compagni di scuola non rispondano alle sue lettere.

Confesso che sempre, quando scrivo di una mostra, o della vita in questa città sorprendente – che dal di fuori non è certo piccola, ma dal di dentro è immensa, tanto da contenere le cose più preziose di quelli che ci vengono, – mi sento un po’ come Abraša.

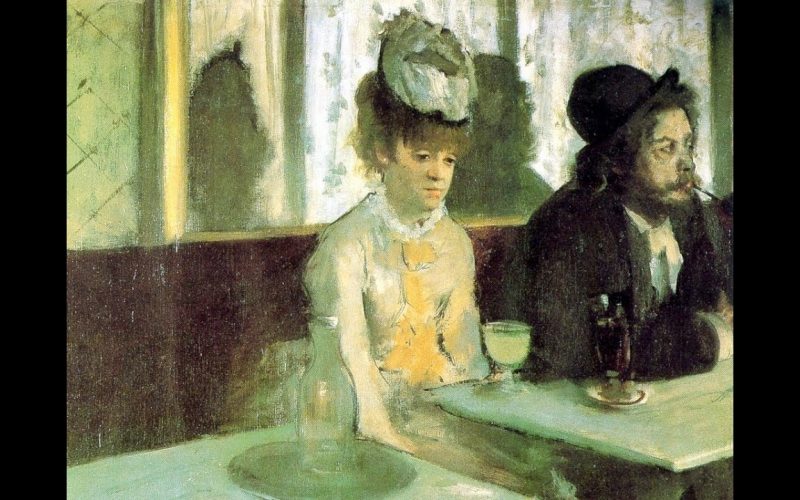

Quadri, mostre, seminari, una vita quotidiana modesta, un po’ trasandata ma cordiale. È decoroso raccontare tutto questo mentre i tuoi amici vivono dentro il dramma se non fisicamente almeno col pensiero e con il cuore: bombardamenti, perquisizioni, arresti, disperazione che esplode in pianto, insulti e rabbia? Si può essere felici quando ogni mattina arriva notizia di nuove esplosioni di missili e sempre nuovi arresti?

Penso che ancora una volta si debba distinguere tra felicità ed «appagamento». L’una e l’altro si possono illustrare con la metafora della luce.

Perché, se l’appagamento acceca, nella luce tranquilla e lieta della felicità l’orrore della realtà odierna, lo scoramento, il dolore si vedono in modo più nitido e bruciante.

Questa luce non oscura ma anzi rivela quello che nella disperazione non si vedrebbe, mostra dove e in che modo deve intervenire l’azione, che magari passa inosservata dall’esterno. Quando si è in preda a un attacco isterico si percepisce solo la propria isteria, che del reale coglie soltanto le parole e le immagini che può capire, e vi risponde.

L’uso troppo frequente e irresponsabile ha reso obsoleto il concetto di «mondo interiore» fin quasi a distorcerne totalmente il significato, ma recentemente ho visto che questo mondo esiste, non come una maschera pia o come moralistica insensibilità ma come un’azione ininterrotta rivolta a ciò che accade intorno. Non è rilassatezza ma tensione, la tensione del vetro, del cristallo o di una pietra lucida.

Non un distacco ma una tale pienezza di compartecipazione che non solo assorbe ciò che accade ma lo «innalza» fin dove non potrebbe mai sollevarsi per la sua pesantezza, stanchezza e infermità.

Ho avuto la ventura di conoscere delle persone che diffondono attorno a sé questa pace non a parole ma col gesto, la presenza, la domanda, l’attenzione, la qualità dell’ascolto, col modo di tacere, di leggere il giornale o di innaffiare i fiori.

Da loro ho saputo che la felicità è un impegno continuo e una costante domanda. Anche sulla lingua da usare davanti al dolore. Penso che ora stia a noi trovare quella lingua.