11 Settembre 2019

Un corridoio… e la memoria del male

Svetlana Panič

Filologa, è stata ricercatrice presso l’Istituto Solženicyn di Mosca fino al 2017, ora è traduttrice e ricercatrice indipendente.

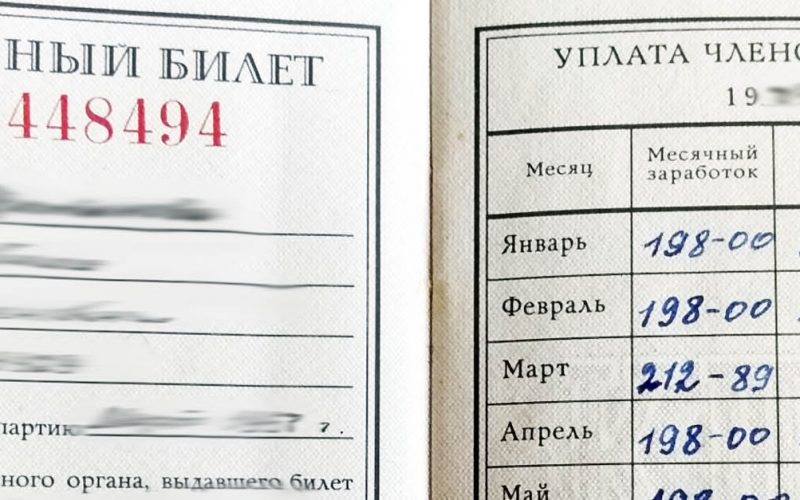

È un’impressione tremenda quella che mi ha lasciato il Museo del KGB a Vilnius, dove sin dal XIX secolo si trovava una prigione, poi appartenuta all’NKVD dal 1940, alla Gestapo da fine giugno del 1941, e poi ancora all’NKVD e al suo glorioso successore. L’impressione è stata ancora più forte che ad Auschwitz. Cerco di capire perché.

Forse perché ad Auschwitz trovi un dolore pieno di lacrime, mentre qui trovi un’immensa ferita, sanguinante e ancora aperta. Ne avevo già letto in passato, ma un conto è la narrativa, un altro è entrare nello stretto corridoio, dove l’aria è densa di orrore e di sangue, guardare le pareti ripitturate decine di volte per nascondere le parole che i detenuti riuscivano in qualche modo a tracciare prima di essere condotti da quella casa chi alle fosse comuni, chi in lager.

L’impressione più potente me l’ha lasciata Ričardas, che ci ha guidato per questi corridoi. Formalmente è il capo delle guide, ma in realtà è un testimone oculare, la cui biografia costituisce un nodo della storia lituana del XX secolo. Ascoltare seriamente un testimone può essere pesante, il racconto diretto non risparmia i sentimenti. Diverse volte avrei voluto esclamare: «Basta! Ci sono dei bambini!».

I bambini piangevano. Poi una ragazza meravigliosa ha detto tra le lacrime: «È stato importante per me sentire queste cose».

Queste cose: e cioè sentir raccontare di un’altra ragazza di 12 anni, coi capelli neri, portata alla Gestapo assieme ai genitori. La mamma, quando fu chiaro che li avrebbero fucilati, la convinse a scappare. La ragazzina andò verso il portone, il soldato tedesco la lasciò uscire ma prima le mostrò la fotografia di sua figlia; quando poi lei suonò al campanello della prima casa che incontrò, il lituano antisemita che vi abitava la afferrò, la gettò in cantina, la violentò e la picchiò. La ragazza riuscì di nuovo a scappare, e quando cadde svenuta sulla strada fu raccolta da dei contadini: rimase nascosta nella loro fattoria sino alla fine della guerra, vivendo assieme alle loro figlie biondissime. Nessuno la denunciò.

Sentir raccontare della nonna di Ričardas, che alla fine della guerra trascorse qualche tempo in una cella dell’NKVD, e quando la chiamarono a riconoscere il corpo di suo marito, fucilato come partigiano, lei, per salvare la famiglia, non tradì con un solo sguardo o un gesto il suo strazio.

Sentir raccontare dei farabutti e degli eroi che ci sono in ogni popolo, della reciproca ferocia, delle fughe e delle torture. Sentir raccontare anche di quando è venuto in visita il papa a pregare per tutti i torturati; sentir raccontare delle raffinate torture che si praticavano tra queste mura, e se abbiamo o no il diritto di giudicare quanti non le sopportarono; e poi ancora di cose altissime e di bassezze. Sentir raccontare della storia come tragedia e della memoria sanguinante che duole in Ričardas, e in ciascuno.

È un’esposizione spietata, dopo la quale non sai più come vivere ancora, e tutte le parole più alte e più giuste sembrano fiorellini di mediocri poeti. Ma percorrere quel corridoio è assolutamente necessario. Non per alimentare l’odio ma per versare lacrime: questa tragedia non ammette altra catarsi.

E se qualcuno vorrà percorrerlo, è meglio che lo faccia con Ričardas. Ascoltarlo fa male, ma è un male indispensabile.

Blog dello stesso autore:

Se Dio non risponde, vuol dire che tocca a noi

Chiediamo a Dio che fermi il male, e invece possiamo fare molto…

Svetlana Panič

Ringrazio per questo splendido, terribile anno

Un anno nell’emigrazione, una «vita nova» abbagliante e terribile.

Svetlana Panič

Non si dà felicità senza gratitudine

La vita è bella anche se è in corso una tragedia. Se lo dimentichiamo lasciamo vincere il male.

Svetlana Panič

Scacciare la maledizione con la verità

Non si tratta di stracciarsi le vesti pubblicamente, ma di parlare onestamente di dolore e responsabilità.

Svetlana Panič

Allora, chi sarà il prossimo?

L’ostilità verso i russi che serpeggia in Europa è una strada pericolosa per tutti.

Svetlana Panič

Chi ha paura del teatro?

Chiudere i teatri e bombardare i civili rientrano nello stesso copione.

Svetlana Panič

Guardare il bene, per affrontare il male

In rete si scrive che tutti odiano i russi, che gli ucraini non vorranno mai più parlare russo… Ma è veramente così? A cosa serve caricare i toni? La rete è miope.

Svetlana Panič

Chi crede che i russi non protestano?

Ci sono voci dal valore inestimabile… quelle dei singoli che non rinunciano a dire io.

Svetlana Panič

Brusca e sincera, così era la Čudakova

La schiettezza ossia il linguaggio che pungola l’indifferenza.

Svetlana Panič

L’insulso teatrino del male…

La performance del lato oscuro, feroce e inutile.

Svetlana Panič

Like e condoglianze. Che facili i rapporti virtuali

Scimmiottiamo i sentimenti, la compassione e ci sentiamo a posto. E il rischio di un rapporto diretto?

Svetlana Panič

Dio non è roba da spiritualisti

La preghiera più intensa non può dimenticare il mondo, perché Dio è lì.

Svetlana Panič

Domenica del perdono – il rischio di cambiare

Tutto può aiutarci a rientrare in noi stessi, basta cogliere le occasioni. E perdonare non è una passeggiata…

Svetlana Panič

Se pensiamo di non valere nulla

Se nessuno ha bisogno di noi, noi invece abbiamo bisogno degli altri… Per fortuna.

Svetlana Panič

Tra la festa del Ringraziamento e il Natale

Si può ringraziare anche in tempo di Covid? Certo che si può.

Svetlana Panič

Il tassista scopre che siamo uomini

Quattro chiacchiere su un tassì, a Mosca. Dall’insofferenza per gli immigrati e gli ebrei all’accendersi del buon senso…

Svetlana Panič

La regola d’oro della resistenza

Jurij Dmitriev, la Bielorussia… fenomeni diversi ma con un unico filo rosso: gli inermi contro la tracotanza del potere che ha in mano le forze dell’ordine, i tribunali, le leve economiche. È possibile uno scontro simile?

Svetlana Panič

Siamo tutti sovietici ovvero il fascino universale dell’ideologia

Chi è infettato dal virus dell’ideologia sembra razionalmente critico, e invece ha perso la misura dell’umano.

Svetlana Panič

I nostri giovani, chi lo direbbe?…

Discorsi colti al volo in metro. Brani di ordinario conformismo e di incredibile onestà.

Svetlana Panič

Noi siamo la vedova collettiva

Ci sono persone che percorrono centinaia di chilometri per assistere al processo di un amico…

Svetlana Panič

Dmitrij Val’dejt, io ti ricordo

È finito il giorno più importante dell’anno, il suo cuore profondo cui tutti gli altri giorni tendono. Il cuore profondo perché la memoria non è un omaggio al passato, ma […]

Svetlana Panič

E se smettessimo di sputarci in faccia?

La capacità di discutere là dove si è totalmente in disaccordo, senza per questo demonizzare l’oppositore e senza neppure umiliarlo, pronti, invece, a ponderare con rispetto gli argomenti di chi la pensa diversamente.

Svetlana Panič

Non parliamo, per favore, di «guerra santa»

La guerra è uno stato d’animo, una posizione davanti al mondo, indotta dal sistema ma avallata individualmente.

Svetlana Panič

È sciocco sperare? A cinque anni dall’occupazione della Crimea

La menzogna e il nonsenso non avranno mai l’ultima parola. La speranza non dipende dai successi geopolitici ma dai piccoli gesti di resistenza personale, da ciò che restaura l’umanità.

Svetlana Panič

La dignità vince il filo spinato

Per una strana aberrazione, il senso della propria dignità viene inteso sempre più spesso come la capacità di far abbassare la cresta agli altri e di tenerli a distanza. L’insegnamento […]

Svetlana Panič

Caspita, gli idraulici!

Sono venuti gli idraulici, dei tipi cordiali che parlavano come degli intellettuali. Vitja e Vova. Hanno sostituito presto e bene quel che dovevano sostituire. «Ma dov’è il gatto? – ha […]

Svetlana Panič

La guerra, non in nome mio

I miei vecchi, che hanno vissuto la battaglia di Oranienbaum e di Leningrado, l’assedio, l’evacuazione, vivevano con un pensiero: «Mai più guerra». Con questo pensiero si teneva duro davanti alle […]

Svetlana Panič

Ricordiamo quando ci venivano a prendere…

Fra pochi giorni sarà il 29 ottobre. Troviamoci al solito posto, presso la pietra delle Solovki. Leggeremo un lunghissimo elenco commemorativo, lungo quanto un’intera giornata, e ciò nonostante citeremo solo […]

Svetlana Panič

«Decristianizziamoci»

Qualche tempo fa ho sentito una signora di mia conoscenza usare un brillante neologismo: decristianizzarsi. «Noi qui ci stiamo decristianizzando piano piano – ha detto con un sorriso – capisci, […]

Svetlana Panič

La tecnica del sospetto, e la potenza di un gesto solidale

Sof’ja Petrovna, protagonista dell’omonimo romanzo di Lidija Čukovskaja era convinta della giustezza assoluta dell’ordinamento socialista sovietico. La sua certezza non viene meno neppure quando arrestano suo figlio: certo le cose […]

Svetlana Panič

Attenzione al clima…

Sono sotto l’impressione di una recente discussione. Se d’un tratto, per qualche misterioso motivo, cominciassi a giustificare il male e l’ingiustizia tirando fuori «la nostra arcana mentalità e il nostro […]

Svetlana Panič

Come una macina al collo

Chiedo scusa anticipatamente a quelli che potrei offendere, ma ora seguirà uno sproloquio un po’ dozzinale di tema pseudo-biblico. La frase evangelica «È inevitabile che avvengano scandali, ma guai a […]

Svetlana Panič

Dedicato a tutti i fustigatori

Penso che ricordare, richiamare dal non essere le vittime sia molto più importante che esecrare i carnefici. Il carnefice, il delatore, il traditore sono già castigati da quello che hanno […]

Svetlana Panič

La paura è nell’aria

Non si capisce se il folle che ha accoltellato la giornalista nella redazione di radio Echo Moskvy abbia scelto appositamente per la sua «azione» l’anniversario del giorno in cui iniziò […]

Svetlana Panič

Visitando un antico cimitero ebraico

Che a Palanga, non lontano dal colle di Naglis, esistesse un antico kirkut, ossia un cimitero ebraico del XVI secolo, lo sapevo. Altra cosa è stato trovarlo. Quel giorno poi […]

Svetlana Panič

Filosofia di sopravvivenza

Una cosa successa oggi, la scrivo prima di dimenticarmela. In una piccola libreria, di quelle di una volta conservatasi per puro miracolo vicino a Krasnye Vorota, ho trovato bene in […]

Svetlana Panič

Nostalgia e compianto

Mentre cercavo delle immagini cinematografiche per illustrare la «felicità coatta» degli anni 1935-36, ho rivisto dei film della metà degli anni ’30, e ho trovato un frammento in cui si […]

Svetlana Panič

Un vagone di metro, la sera

Ieri sera tornavo a casa su un vagone pieno di gente infelice. Magari negli altri vagoni c’erano passeggeri diversi, ma nel mio erano tutti così. Passavo in rassegna i sedili, […]

Svetlana Panič

Cosa serve a un pellegrino?

A Gerusalemme fa freddo. La neve prevista ancora non viene ma è umido, e i gatti cantano un «miau» (con l’accento sulla U) tristissimo. Ho per vicini una famiglia polacca. […]

Svetlana Panič

Un’orgia di belle parole

Il vuoto riempito di parole altrui resta pur sempre un vuoto riempito di parole altrui, fino al momento in cui la parola degli altri non si coagula in un seme […]

Svetlana Panič

Il quieto riverbero del buon senso

Penso che persone pacate, riservate, riflessive come S. Averincev, M. Trofimova, N. Trauberg, V. Chalizev, V. Grichin (ciascuno ha la sua «nuvola») abbiano inferto al totalitarismo un colpo non minore […]

Svetlana Panič

Andrzej Wajda è morto

Il grande Wajda. Un suo vecchio amico, l’ottimo critico cinematografico Miron Černenko, definiva Wajda con una parola polacca aulica: wieszcz, che vuol dire profeta, maestro, letteralmente «annunziatore». E non esagerava. […]

Svetlana Panič

Se io fossi l’opposizione…

Dirò qualcosa di assolutamente impopolare sulle elezioni alla Duma. «E verrà la grazia che la Rus’ sognava…». Proprio così. Adesso si può dare addosso quanto si vuole a «questo popolo» […]

Svetlana Panič

Tu sei un bene per me

Penso che le sconfitte nel calcio, la tragedia in Carelia [in giugno 14 bambini di un campo estivo sono morti annegati durante un’escursione], le vie di Mosca sottosopra, gli asmatici […]

Svetlana Panič

Un tipo di sani principi

All’inizio degli anni ‘70 un’équipe medica di ricercatori ricevette una prestigiosa onorificenza di Stato, e a buon diritto, per una scoperta che avrebbe alleviato notevolmente la vita a molti pazienti. […]

Svetlana Panič

Scendere dalle barricate

Lo strascico negativo venuto dietro all’incontro del Papa e del Patriarca dimostra una volta di più, fra l’altro, che liberali e tradizionalisti (perlomeno nella loro variante russa, a prescindere dal […]

Svetlana Panič

Note di un misantropo cristiano

Ascolto discorsi sublimi e intelligenti, e penso tristemente, anzi con pena: «Ma perché, perché mentre pronunciamo facilmente e con piacere quelle parole elevate, noi tutti, “dei quali il primo sono […]

Svetlana Panič

Qui non si fa credito

Una volta, presa da un attacco di neofitismo acuto, aggravato dalla lettura di libri sicuramente ottimi, scritti da persone sicuramente degne che giustificavano appieno le proprie parole, sono andata da […]

Svetlana Panič

Che brutta abitudine giudicare gli altri

La settimana scorsa, per vilissimo pragmatismo, ho compiuto una bassezza: per poter godere di un servizio bancario di cui avevo necessità, ho sottoscritto che contraevo volontariamente una polizza assicurativa che […]

Svetlana Panič

Finché c’è tempo

L’ennesimo attacco terroristico, hanno ucciso una ragazza di 21 anni. La prossima potrebbe essere l’anziana mamma di un mio conoscente. Una mia amica. Quell’altra amica. Il sacerdote che conosco. Un […]

Svetlana Panič

L’altro non è una minaccia

Gli avvenimenti degli ultimi mesi, la guerra e le discussioni in merito hanno provocato in molti di noi una cosa assai strana: ci stiamo disabituando, e a una velocità pazzesca, […]

Svetlana Panič