26 Febbraio 2023

Un anno che ci ha cambiato • 3

Per padre Zelinskij lo scandalo maggiore è il consenso degli ortodossi al crimine dell’invasione. Per Lami è l’adesione di molti occidentali ai miti della propaganda russa. Eppure, come dice il russista Hamant, è possibile superarli. Come conferma Sigov da Kiev, resistere è sapere che il senso della vita è presente.

Voltarsi a guardare

Vladimir Zelinskij

Russia-Italia

Volendo condensare in una sola parola tutto quello che ho provato e pensato in quest’anno, sceglierei la parola «scuotimento». Di solito questa parola viene associata a qualcosa di brusco, di improvviso, di inaudito. Il mio scuotimento non è stato come uno shock, si è verificato con calma, lentamente, ma è arrivato in fondo. E forse il fondo non l’ha ancora toccato.

Volendo condensare in una sola parola tutto quello che ho provato e pensato in quest’anno, sceglierei la parola «scuotimento». Di solito questa parola viene associata a qualcosa di brusco, di improvviso, di inaudito. Il mio scuotimento non è stato come uno shock, si è verificato con calma, lentamente, ma è arrivato in fondo. E forse il fondo non l’ha ancora toccato.

Non è stato a causa della guerra in quanto tale: di guerre ce ne sono state innumerevoli, e ben più insensate e crudeli di quella attuale. Non è stato a causa delle doti morali e intellettuali del leader che l’ha scatenata, anche qui non occorre andare lontano per trovare delle somiglianze. E neppure è stato a causa del paese, dove la stragrande maggioranza ha accettato a cuor leggero le ragioni del Dio della guerra, dopo essere stata infettata, come dal covid, dal mito inoculato dalla propaganda che ha strappato la catena.

Appena scrollatasi di dosso il logoro fantasma comunista (son passati tre decenni o poco più), la nostra società civile, o perlomeno una buona metà, si è consegnata volontariamente a un altro fantasma. Che non somiglia affatto al precedente ma è costruito secondo lo stesso schema, con al centro la pseudo-icona del nemico, sentina di odio. Al nemico vengono dati nomi nuovi o vecchi, ripescati dall’inconscio, il più velenoso dei quali è l’epiteto ucronazista e Occidente-satana.

Non è certo questa robetta che mi poteva ferire o avvelenare seriamente, ma l’adesione al mito da parte della Chiesa, la mia Chiesa. Non parlo dei suoi vertici incatenati, per i quali la priorità è sempre l’ordine dello Stato, e i comandamenti valgono solo per i «cari fratelli e sorelle». Io penso innanzitutto alle molte persone comuni, sincere nella loro santa semplicità. Gente cui non manca proprio niente della nostra fede comune: sermoni sul digiuno, la preghiera e soprattutto il pentimento; la recita degli inni, lo splendore dei riti; anche coi dogmi siamo a posto e di santi Padri ce n’è a iosa.

Una cosa sola non vedo: il Vangelo, per lo meno quello in cui ho sempre creduto io. Quel Vangelo che in ogni sua riga esprime carità e misericordia per l’uomo. Gesù incontra lo storpio e lo guarisce. Ha pietà del padre della fanciulla morta e le dice: «Alzati!». L’essenza morale è: tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a Me.

E invece, succede che dietro ai patriottici paramenti dorati della giusta fede e ai vecchi starcy barbuti si spalanca la più banale durezza di cuore. Una fede che guarda solo se stessa, e sfugge sempre lo sguardo del bambino violentato o del vecchio che muore di freddo senza riscaldamento. Così come non vede neppure i suoi figli russi, che non saranno mai padri perché muoiono come le mosche per ordine dall’alto.

Ne deriva che tutto ciò che è altamente spirituale e ascetico e ciò che è evangelico stanno in mondi diversi, senza alcun contatto. Dogmi, riti, sacramenti sono una cosa, le bombe spruzzate di acqua santa sono tutt’altro. Stanno ognuno per conto suo. Magari anche i Vangeli sono diversi? Uno è per la salvezza dell’anima, l’altro per le bombe e la carneficina? O forse qualcuno tra noi ha torto: loro, pieni di fede autentica e incrollabile, o io e gli altri «umanisti»?

Ma non ditemi, per favore, che tutto questo poteva accadere soltanto nella Chiesa «sergiana» degradata. Mai, o quasi mai è stato diverso, semplicemente la guerra, ancora una volta, ci ha costretti a guardare in faccia quello che c’è sempre stato. Voltarsi a guardare vuol dire crisi.

Il mio libro sulla «terra che non c’è»

Giulia Lami

Italia

Se devo dire la verità, l’idea di scrivere un libro mi è nata da un senso di fortissimo fastidio quando sentivo molti che dicevano «in fondo l’Ucraina è solo il terreno di una guerra per procura, perché i veri interlocutori sono soltanto la Russia e gli Stati Uniti, e forse la Cina dietro la Russia… l’Ucraina è solo un terreno di battaglia».

Se devo dire la verità, l’idea di scrivere un libro mi è nata da un senso di fortissimo fastidio quando sentivo molti che dicevano «in fondo l’Ucraina è solo il terreno di una guerra per procura, perché i veri interlocutori sono soltanto la Russia e gli Stati Uniti, e forse la Cina dietro la Russia… l’Ucraina è solo un terreno di battaglia».

Allora ho pensato a quante volte l’Ucraina è stata ritenuta solo un terreno di battaglia… pensavo alla Prima Guerra Mondiale, quando nel paese vi erano i tedeschi, i bolscevichi, i russi bianchi, le truppe dell’Intesa, i contadini anarchici… E sempre questa povera gente è stata presa in mezzo, martirizzata, senza sapere che cosa esattamente succedeva o quale sarebbe stato il suo destino. Ancora una volta vedevo l’Ucraina trattata potremmo dire come la «terra che non c’è», come la terra di cui non è importante parlare perché è solo il campo di battaglia dei forti.

Ma è veramente così? È il secondo paese più esteso d’Europa, può veramente essere solo così? Si può liquidare così un paese, una storia, un pensiero e un sentimento e tanti milioni di persone?

Persone che pure noi conosciamo perché la diaspora ucraina è forte nel mondo, per tanti motivi e non sempre felici… E ho pensato che no, non può essere solo così, e quindi ho dato il mio piccolo contributo da storica perché non sono una politologa, non gioco a Risiko, non sono nemmeno come ho detto alla fine del libro la veggente che ha la palla di vetro, né pretendo di dire come possono andare le cose del mondo in questi confronti fra titani…

Ho pensato, qualunque cosa ne sia dell’Ucraina, io voglio scrivere un libro che racconti come siamo arrivati a questo punto, che cos’è l’Ucraina, perché se non altro a futura memoria si sappia cos’era.

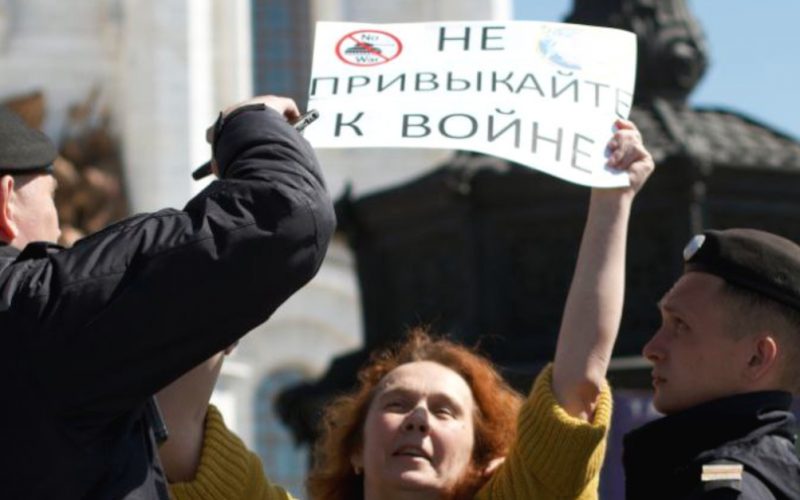

Kiev. (S. Ristenko, facebook)

Coming out di un russista

Yves Hamant

Francia

In che modo la tragica giornata del 24 febbraio 2022 e l’anno di guerra che è seguito mi hanno cambiato?

In che modo la tragica giornata del 24 febbraio 2022 e l’anno di guerra che è seguito mi hanno cambiato?

Per varie ragioni mi è difficile rispondere con precisione a questa domanda. Dal punto di vista accademico e professionale, potrei essere pomposamente presentato come uno «specialista» di Russia. E per la maggior parte dei russisti, la Russia non è un semplice oggetto di studio ma implica un legame affettivo, a cui fa capo tutta una rete di amicizie, spesso di lunga data, che non mi è possibile rivelare del tutto.

Come tanti, sono rimasto evidentemente scioccato dall’«operazione militare speciale», ma non posso dire che non vi fossi preparato.

Se la perestrojka ai suoi inizi mi trovò scettico, non potei fare a meno di riconoscere la portata della liberalizzazione del paese negli anni Novanta. In più, la libertà di movimento e la libertà di espressione trasformarono la nostra vita. Non chiedevamo più il visto pieni di ansia, non passavamo più la frontiera col timore che il doganiere scoprisse sul fondo della nostra valigia una copia del Dottor Živago; potevamo incontrare i nostri amici allo scoperto, senza adottare precauzioni, telefonare loro da casa nostra. Un’amica russa provò a mettermi in guardia: tutto ciò non durerà. Non le credetti.

L’arrivo di Vladimir Putin mi preoccupò, ovviamente. Da buon lettore di Solženicyn, ero convinto che non esistevano ex-kagebisti, prima ancora che Putin stesso lo dicesse. Provai a tranquillizzarmi considerando che certi politici di fama liberale si erano schierati a favore della sua candidatura nel 2000. Poi arrivarono uno dopo l’altro i segnali dell’inasprimento del regime. Non so dire quale fu il più eloquente.

All’interno del paese, fu dopo il discorso di Putin a Monaco di Baviera nel 2007 che incominciai a sentir dire attorno a me che era ora di fare le valigie. Qualche anno più tardi, il ritorno in Russia di Aleksej Naval’nyj fu per me una scossa. Rientrando in patria dopo essere sfuggito a un attentato, Naval’nyj sapeva perfettamente a cosa andava incontro, come gli otto dissidenti che manifestarono per pochi minuti sulla Piazza Rossa contro l’invasione della Cecoslovacchia nell’agosto del 1968. Questo atto solitario contro la corruzione e i brogli elettorali aveva la stessa natura dell’appello di Solženicyn a vivere senza menzogna, era innanzitutto di ordine etico, ma non privo di risonanza politica.

Questa intrusione dell’etica nella politica provocò uno scollamento tra la mia coscienza cristiana e il mio status di accademico che mi obbligava alla neutralità assiologica, ma la cosa non poteva non interpellarmi anche come politologo.

Per quanto riguarda la politica estera, l’attacco alla Georgia nel 2008, seguito dal riconoscimento dell’indipendenza dell’Ossezia del Sud e dell’Abcasia, che mascherava un’annessione di fatto mi mostrò chiaramente il vettore della politica estera di Putin. Non appena scoppiò l’Euromaidan, firmai una petizione intitolata: L’Ucraina è europea (Le Monde, 21 gennaio 2014).

Alcuni amici russi mi invitavano regolarmente a un grande raduno delle biblioteche dei paesi dell’ex-URSS che si svolgeva ogni anno a Sudak in Crimea. Purtroppo, riuscii ad andarci una sola volta, con alcuni bibliotecari della mia università di Nanterre. Dopo l’annessione della Crimea, continuarono a invitarmi: spiegai loro che non potevo accettare, soprattutto perché, per esperienza familiare, sapevo bene che cosa significava un’annessione: la casa dei miei avi sta in Lorena, regione annessa alla Germania due volte, nel 1870 e nel 1940.

L’Ucraina, l’ho scoperta poco a poco.

Ho fatto eccellenti studi di russo all’Università di Tolosa alla fine degli anni Sessanta sotto la direzione di Hélène Peltier Zamoyska (1924-2012), di cui sono diventato amico. Era nota per la sua amicizia con Pasternak e Sinjavskij e mi ha fatto scoprire molto presto l’universo del dissenso sovietico. Tuttavia, come tutta una generazione di russisti, era allieva di Pierre Pascal (1890-1983), uno dei fondatori della slavistica francese, grande erudito formatosi nelle discipline umanistiche classiche, fervente cattolico, che però per un certo periodo aveva subito il fascino di Lenin.

La sua visione della Russia era segnata da una sorta di idealizzazione del popolo russo e di slavofilismo: non voleva mettere in discussione il mito della nazione russa ed è proprio questo approccio russo-centrico che ha tramandato e che io a mia volta ho ricevuto. E che poi è stato mitigato dai corsi di polacco che ho seguito, sempre a Tolosa.

Con la realtà ucraina ho avuto un contatto diretto alla fine degli anni Settanta, quando ero attaché culturale presso l’Ambasciata di Francia in URSS. Nel marzo 1978, sono stato tre giorni a L’vov con mia moglie. Allora viaggiavamo per l’Unione Sovietica in lungo e in largo, ma da nessun’altra parte avevamo provato una sensazione altrettanto opprimente, da città occupata.

Dopo il mio ritorno in Francia, è stato per me decisivo che nel 1988 mi abbiano chiesto molti articoli sul millennio del battesimo della… e qui cominciavano le difficoltà. Scrivere «battesimo della Russia» scatenava giustamente le ire degli emigrati ucraini. Allora, ho battagliato per imporre «battesimo della Rus’», ma spesso senza successo.

Ad ogni modo, ho dovuto calarmi nelle pieghe della storia, e i contatti con alcuni emigrati ucraini di Parigi mi hanno spinto, come meglio potevo, a scoprire un intero pezzo di storia, diverso dalla storia della Russia che avevo studiato fino a quel momento. Infine, nei primi anni 2000, ho tenuto all’università di Nanterre un corso sull’impero russo multi-etnico, dedicando almeno un terzo delle lezioni alla storia dell’Ucraina, senza nascondere le polemiche tra Solženicyn e gli storici della diaspora ucraina. Ho iniziato il corso con un articolo dello storico russo emigrato Georgij Fedotov (1886-1951) sul destino degli imperi, commentando in particolare i passaggi dedicati all’Ucraina.

Ormai sono dieci anni che non insegno più, ma ritengo che sia mio dovere di russista condividere coi miei compatrioti le informazioni, le esperienze e le riflessioni suggerite dal mio campo di competenza, che possano aiutare a comprendere la situazione. Ciò significa, da un lato, ripristinare il posto dell’Ucraina negli studi slavi rompendo la visione «mosco-centrica» e, dall’altro, analizzare il comportamento di Putin e della società russa.

Kiev. (S. Ristenko, facebook)

La resistenza è una vita piena di senso

Konstantin Sigov

Ucraina

Durante la pandemia abbiamo imparato che un segno del COVID è perdere il senso del gusto e dell’olfatto. Invece la perdita del senso è una malattia di genere diverso. L’analisi dei problemi ecologici e sociali induce molti a nutrire un estremo pessimismo verso il futuro. L’astratta argomentazione della perdita della speranza pesa sempre di più sugli umori della società occidentale e sulle sue decisioni. Come uscire da questo vicolo cieco?

Durante la pandemia abbiamo imparato che un segno del COVID è perdere il senso del gusto e dell’olfatto. Invece la perdita del senso è una malattia di genere diverso. L’analisi dei problemi ecologici e sociali induce molti a nutrire un estremo pessimismo verso il futuro. L’astratta argomentazione della perdita della speranza pesa sempre di più sugli umori della società occidentale e sulle sue decisioni. Come uscire da questo vicolo cieco?

La guerra in Europa oggi non si combatte solo sui campi d’Ucraina ma anche nello spazio del senso e del non senso.

La resistenza al male assoluto suscita un’energia speciale nelle persone. I miei amici e colleghi a Kiev testimoniano ogni giorno che la speranza non è una teoria ma una prassi quotidiana.

La ricostruzione di ospedali e scuole restituisce un senso concreto e reale all’azione di migliaia di persone. Parlo del coraggio non fittizio ma reale di affidarsi alla catena di azioni significative di reti umane solidali.

In una situazione di resistenza tu non sai quando la tua vita finirà, ma puoi sentire fin da ora che è veramente significativa. Noi non possiamo concederci il lusso della disperazione. Non sarebbe solo melodrammatico ma semplicemente stupido.

Nell’ultimo anno sono cambiate molte priorità nella vita quotidiana a Kiev.

Un anno fa la famiglia di mio figlio maggiore ha comprato un appartamento in città, al 20° piano. A molta gente piaceva l’idea di vivere ai piani alti, per godersi il panorama del verde di Kiev. Ma negli ultimi mesi in molte case non funzionano più gli ascensori, e durante i bombardamenti e gli allarmi è proibito e pericoloso usarli. Per gli anziani che vivono ai piani alti è diventata una vera impresa.

Consegnare a domicilio gli aiuti alimentari per la sopravvivenza di famiglie con figli piccoli e anziani, quando si devono portare ai piani alti, è diventata una forma comune di solidarietà concreta che coinvolge vicini, amici e volontari, a Kiev come in altre città ucraine.

Nei lunghi periodi di blackout elettrico siamo tornati a leggere i libri a lume di candela. Tale è la viva dinamica del senso nei nostri giorni, con lo sguardo rivolto all’intera storia europea.

Il semplice connubio tra la luce di candela, un libro e un volto umano offre una via d’uscita dal buio e dalla confusione. Quando vedo il volto di mia madre che legge un libro non ho più bisogno di altre prove per sapere che non tutto è perduto, che la cosa più importante è qui con noi, ora e nel futuro.

Dopo il 24 febbraio ci siamo riuniti settimanalmente, io e i colleghi, per decidere l’uscita di nuovi libri della nostra casa editrice. Anche se le librerie sono chiuse, decine di migliaia di persone comprano i libri sul nostro sito. Il libro torna ad essere il simbolo di una vita piena di senso e di dignità.

Mio figlio Roman ha fotografato una fermata d’autobus dove il vetro era stato perforato da un proiettile russo. Quelle crepe nel vetro sul momento non ci dicono nulla del pericolo mortale insito in quel foro. Ma ciascuno di noi può infilare la mano in quella ferita, come fece Tommaso, l’apostolo incredulo. La ferita del senso può dirci molto sul coraggio della resistenza alla disumanità e alla barbarie. Il semplice gesto di aprire un libro e riflettere, mettendoci in dialogo con un autore, libera il nostro spazio dallo scoraggiamento e dalla disperazione.

→ Un anno che ci ha cambiato • 2

→ Russia-Ucraina: un anno che ci ha cambiato • 1

(foto d’apertura: https://taday.ru)