- HOME /

- ARTICOLI /

- 2017 /

- Editoriale /

- I dissidenti avevano capito

11 Settembre 2017

I dissidenti avevano capito

Ripercorrendo i fatti storici legati al centenario della rivoluzione russa, nella fatale concatenazione delle circostanze ci imbattiamo in episodi che ci sembra di conoscere, ma che in realtà conosciamo più […]

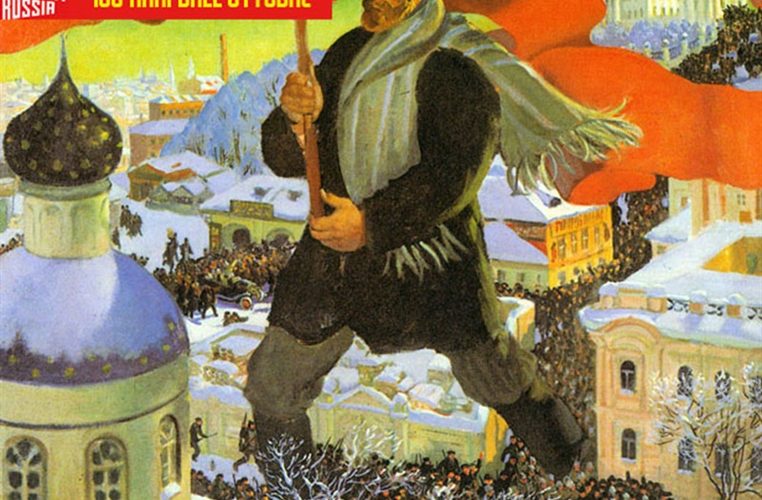

Ripercorrendo i fatti storici legati al centenario della rivoluzione russa, nella fatale concatenazione delle circostanze ci imbattiamo in episodi che ci sembra di conoscere, ma che in realtà conosciamo più che altro come definizioni astratte; ad esempio pensiamo di sapere cosa fu il «terrore rosso»: il decreto del 5 settembre 1918 che diede via libera alla violenza di Stato sotto forma di arresti indiscriminati, condanne pronunciate da sedicenti tribunali rivoluzionari, fucilazioni a caso. Ma è come se fosse una questione essenzialmente politica.

Invece il «terrore rosso» assume il suo vero spessore, rivela il suo contenuto umano crudo e terribile se passiamo dall’astratto al concreto, quando, ad esempio, qualcuno ci mostra le immagini d’archivio con le atroci scene di corpi indicibilmente martoriati, a mucchi… Questo fu il «terrore rosso»: una violenza inaudita su cui è difficile soffermare il pensiero. Una violenza che rivela, tra l’altro, l’agghiacciante facilità con cui la neonata Čeka riuscì ad arruolare in pochi mesi uno stuolo di torturatori pronti al sadismo. Significa che anche la popolazione civile, la gente comune e non solo gli attivisti bolscevichi, era infettata dal virus dell’odio e quindi della violenza. E l’impressione si fa ancora più inquietante quando si pensa che anche nel campo avverso (sia pur su scala minore) ci furono episodi simili.

E rinasce così la domanda angosciante: come mai il nostro senso di umanità è così fragile? Davvero è solo una buona abitudine che si può abbandonare in qualsiasi momento?

Già ai primi del ‘900 Lenin aveva dato una risposta a questo, osservando con grande acutezza che era stato il clima creato in Russia dal terrorismo a preparare opportunamente il terreno alle violenze della rivoluzione; lui l’aveva espresso così: «gli eroici metodi terroristici di lotta hanno contribuito alla sistematica educazione rivoluzionaria del popolo russo».

Se la violenza è una tentazione storica – come scorciatoia per raggiungere uno scopo o come illusione di farsi giustizia da sé – l’uomo può sempre rispondervi giocando la propria libertà di scelta: si tratta di un male da riconoscere come male e da rifiutare come tale. Ma come ci insegna l’esperienza del 1917, l’uso della libertà può essere reso molto più arduo da un contesto culturale che ottunde o cancella del tutto la capacità di discernimento. L’«educazione del popolo», che è in ogni epoca diversa nelle forme, ci predispone ad accettare l’inaccettabile, e ad accettarlo quasi inevitabilmente, perché l’«educazione del popolo» ci presenta il male come un «eroico» metodo di lotta.

Prendiamo un esempio dei nostri giorni come la strage di Beslan, di cui è appena caduto l’anniversario. Per chi non ricordasse: nel 2004 un gruppo di separatisti ceceni occupò una scuola nel Caucaso settentrionale, prendendo oltre mille ostaggi; dopo tre giorni di braccio di ferro con le forze dell’ordine, un’esplosione all’interno della palestra diede il via all’assalto delle forze speciali. L’esito furono 333 morti, di cui 186 bambini. L’associazione dei genitori di Beslan ha sempre sostenuto che furono le forze speciali a provocare la strage. Il governo russo ha sempre negato recisamente.

Ad oltre dieci anni di distanza sono usciti sui social russi (e quasi subito cancellati) brani di interviste fatte da una giornalista di «Komsomol’skaja pravda» a ufficiali dell’FSB, i quali ammettono a chiare lettere che l’attacco fu un’iniziativa delle forze speciali, e che «l’esplosione nella palestra fu un trucchetto» escogitato perché i genitori dei bambini prigionieri impedivano alle forze speciali di intervenire, «mettendosi di fatto dalla parte dei terroristi». Anche ammettendo che queste dichiarazioni risultino esagerate o addirittura false, il problema non è lì.

Il problema è che una simile ammissione nel 2004 avrebbe suscitato un immenso scandalo, mentre oggi no; alcuni hanno commentato che coi terroristi non si tratta e che lo Stato doveva pur dare «una risposta forte». Significa che nel corso degli ultimi anni l’«educazione del popolo» ha fatto il suo lavoro, inculcando in molti l’idea che il bene astratto dello Stato e l’astratta grandezza della nazione prevalgono sulla concreta vita umana. In questo caso su 333 singole vite umane.

L’«educazione rivoluzionaria del popolo» di cui parlava Lenin è diventata oggi «l’atmosfera del tempo»; l’una è una variante dell’altra, e se la prima può essere in qualche modo contrastata, la seconda è più sfuggente e pervasiva: non dipende da livelli istituzionali (propaganda statale o interessi di lobby complottiste internazionali), ma passa attraverso la responsabilità (o la connivenza) di ogni singola persona, la sua disponibilità a non verificare la veridicità di certe notizie, la facilità con cui preferisce le vie semplici e già pronte per risolvere sia i problemi di coscienza quotidiana che le grandi questioni geopolitiche.

Le verità già pronte, generali, astratte che anche oggi ci assediano sono sempre accattivanti nella loro elementare semplicità. Sembra certo più efficace avere una linea di comportamento decisa e dura, che non lascia dubbi su chi ha ragione e chi torto, sulla ragione della forza e della violenza. E così si finisce per giustificare ogni violenza: «lo Stato deve dare un segno forte».

E invece c’è qualcosa di più semplice e anche di più efficace: l’accanito «personalismo» dei dissidenti sovietici ci si rivela di una grande forza profetica e culturale. Quando Tat’jana Chodorovič diceva: «io non difendo i dissidenti, non li conosco, io difendo i miei amici», non lo faceva perché in quelle condizioni non poteva aspirare a fare di più, perché non era in grado di esercitare una forza efficace, ma per l’acuta intuizione – di lei ortodossa ma anche di tanti altri suoi amici agnostici – che è nella persona che si gioca la vita della società, il futuro politico della nazione e non viceversa: e la persona è un bene assoluto, rispetto al quale non vale nessun «eroismo rivoluzionario» e nessuna «risposta forte».

Marta Dell'Asta

Marta Carletti Dell’Asta, è ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si è specializzata sulle tematiche del dissenso e della politica religiosa dello Stato sovietico. Pubblicista dal 1985, è direttore responsabile della rivista «La Nuova Europa».

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI